40億年の生命史から見た「糖」と「健康」の本質

身体に優しいデザートというのは何かをお伝えするのがこのテーマです。

そして健康を理解するためには、生命のシステムを知らなければ表面的な話になってしまうと考えています。

あまり語られることが無いと思われますが、40億年前からの生命システムの原理から遡って、身体に優しいデザートの原理を考察して、実際の取り組みをお伝えしたいと考えています。

「昔」というと100年ぐらい前を考えてしまいますが、100年では経験は見えても原理は見えてこないのです。

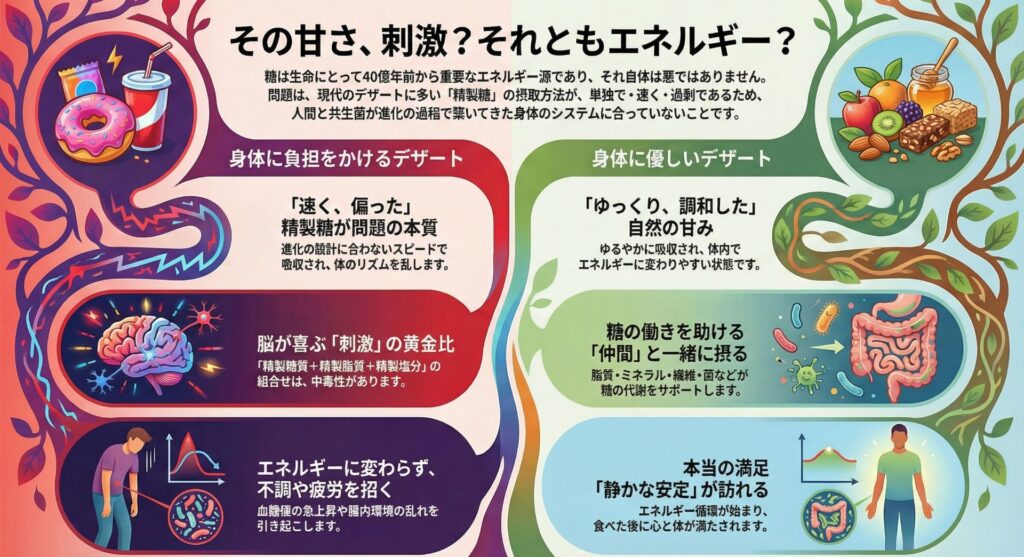

甘いもの=悪ではない

デザートは甘くておいしいもの。

「甘いものは体に悪い」

「精製された糖は身体に悪い」

ついついこのような話はありますが、まず私たちが甘さを求めるのは本能的なことです。

なぜなら、「糖」は40億年の生命の歴史の中で最も重要なエネルギー源。

生命にとって甘味とは、生きるためのご褒美のサインでした。

つまり、私たちが甘いものに惹かれるのは太古から受け継がれてきた「生き延びるための記憶」です。

ですから、「糖」そのものが悪いという話ではありません。

現在のデザートに多い、糖の「偏り」と「過剰」と「速さ」が、人間(細胞+菌の集合体)には合っていないということ。

これが問題の本質です。

グルコースはごちそう

グルコース(ブドウ糖)は、すべての生き物が利用してきたごちそうです。(古細菌と極一部除きます。)

初期地球から少量存在していた生命の基礎栄養であり、光合成によって太陽のエネルギーを変換できるようになると、命の星地球の循環を支える存在へとなっていき、多様な生命が生み出され、そのエネルギー源となっていきます。

糖は、単なるカロリーではなく、太陽の恵みを体の中で使える形にしたものです。

この糖をいかに扱うかが、生命進化の中心にありました。

その後、糖は様々な形をとるようになりましたが、炭水化物・デンプン・砂糖など、形は違っても、私たちの身体が甘さを感じて最終的に中心的にエネルギーとして使うのはグルコースです。

生命のエネルギー源の中心は、今も昔(数十億年間)もグルコースです。

果糖(フルクトース)や乳糖の一部(ガラクトース)も糖の仲間ですが、人間の摂取でいえば、その比率は全体のわずか2〜3割ほど。

つまり、生命は常に“グルコース中心の設計”で動いてきたのです。

私たちはグルコースが大好きでたまらない。これは真実です。

だからこそリスクも知っている必要があります。

20億年続く酸素呼吸する真核生物の宿命

約20億年前、細胞の中にミトコンドリアが共生し、酸素呼吸が始まりました。

それにより、1つのグルコースから約18倍の生命エネルギー(ATP)を生み出せるようになります。

これは生命にとって革命的な出来事でした。

この酸素呼吸を備えたのが真核生物であり多くの微生物、植物や魚、動物は当然、人間も属しています。

ただし、この高効率システムには条件があります。

それは――単独の栄養(糖)では動けないということ。

動けないというは、生命エネルギーが作られないという事です。

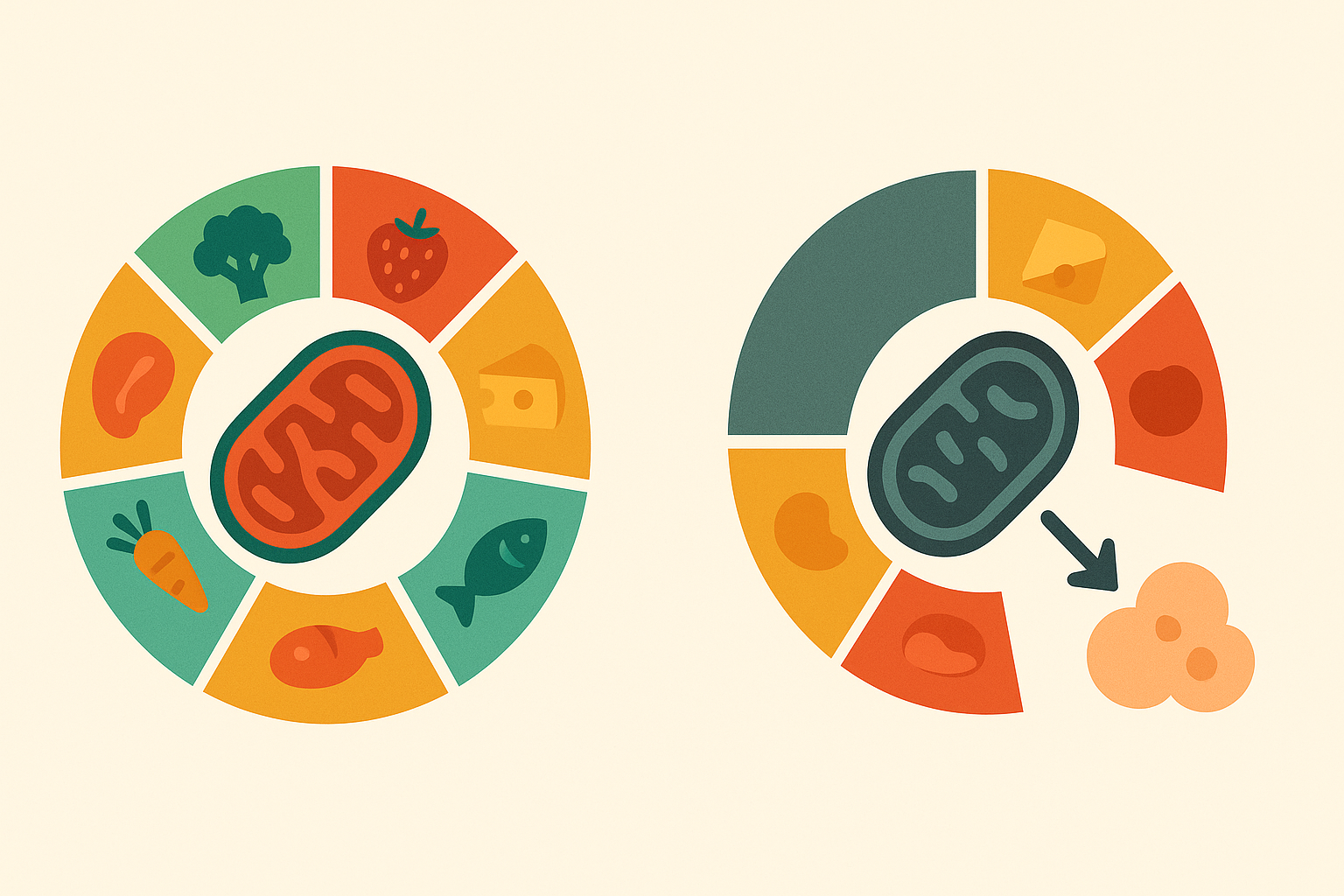

ミトコンドリアは、糖だけでは働けず、脂質・ビタミン・ミネラル・酸素など、複数の栄養素が連携してはじめて完全に機能します。

ひとつでも欠けるとエネルギー生産が滞り、酸化ストレスが増してしまう。

この酸素呼吸の仕組みの土台は20億年間続いています。

つまり、私たちの身体は多栄養の調和によって動いています。

糖だけで元気になるのは、原核生物「細菌」だけであって、酸素呼吸を身に着けた生物はそうではないのです。

精製糖が悪とされる理由

現代の甘みの多くは、「精製糖」と呼ばれるショ糖(スクロース)です。

これは、サトウキビや甜菜から抽出され、グルコース(ブドウ糖)とフルクトース(果糖)が1対1で結合した、きわめて純度の高い糖。

精製糖が問題とされるのは、その「速さ」と「単独性」にあります。

自然界では、糖は他の栄養とともに摂取され、ゆっくりと吸収されて、末端の細胞まで届きます。

人類は数百万年をかけて、この“ゆるやかな吸収リズム”に適応してきました。

そして――

人類がそのような糖との付き合い方を続けてきたということは、

私たちの体内で共生している腸内菌(善玉菌)たちも、同じ環境を前提に進化してきたということです。

彼らは、食物繊維やゆるやかな糖をえさにして働き、発酵によって短鎖脂肪酸などの代謝産物を生み出し、腸粘膜や免疫、脳のバランスまでも支えています。

しかし、精製糖はその想定を超える“速さ”で血中に流れ込みます。

腸内で分解や発酵が行われる前に吸収されてしまうため、共生菌が仕事をする余地がなくなり、腸内のエネルギー循環が乱れるのです。

その結果、ATPを生産するための他の材料(脂質・ミネラル・酸素など)も追いつかず、細胞内では糖余りの状態が起こります。

これが血糖値の急上昇となり、インスリン過剰・酸化ストレスを招き、ミトコンドリアにも負担をかけてしまいます。

また、腸内では悪玉菌の優勢を招いていくことにつながっていきます。

さらに近年では、精製糖よりも生産効率が高い「果糖ぶどう糖液糖」も多く利用されています。

これはデンプンから人工的にフルクトースを作り出したもので、精製糖よりもさらに吸収が速く、もはや“甘さ”というより刺激として身体に届きます。

つまり、問題は「糖」そのものではなく、人間と菌が共に築いてきた進化の設計に合っていない摂取スピードと構造なのです。

実は精製糖がダメージになるのは人間に限った話ではない

精製された糖というものは、そもそも自然界にほとんど存在しないため、多くの生物にとっては“進化的に想定されていない栄養”です。

人間はミトコンドリアを持つ生物(真核生物)の中でも、雑食で、環境変化に強く、肝臓や代謝機能も比較的柔軟に進化してきました。

そのため、精製糖をとっても、だるさや不調で済んでいるだけで、本質的には身体にとって負荷になっています。

他の真核生物では、この“負荷”がもっと顕著に出ます。

たとえば、魚や爬虫類、鳥、哺乳類の多くは、血糖値の急上昇を処理する酵素や肝臓の耐性が人間より低く、精製糖を入れると代謝が乱れ、膵臓や肝臓に強いストレスがかかり、短期間で体調を崩しやすくなり、種類によっては、命に関わることもあります。

霊長類でさえ、人間ほど加工食品に適応していないため、砂糖をとると、歯の崩壊や肝臓の炎症、行動異常などがすぐに現れます。

一方で、酵母・カビ・一部の菌類は例外です。

彼らは精製糖をほぼそのままエネルギー源として使えるため、糖が入ると爆発的に増殖します。悪玉菌や酵母菌が“甘いもので元気になる”理由はこれです。

つまり、精製糖は生命エネルギー生産の観点から真核生物の身体には負担、菌類にはごちそうという構造を持っています。

なぜ「そうした糖」が増えたのか 〜大量生産の功罪〜

産業が進み、糖は「貴重な栄養」から「手軽なエネルギー」へと変わりました。

保存しやすく、運びやすく、安く大量に供給できる――

精製糖は社会を豊かにし、食糧不足を救った功績もあります。

しかし同時に、“速く・安く・均一に”という生産の論理が、生命のリズムとずれた糖のかたちを広げていきました。

大量生産の加工食品は、まず“食中毒を起こさないこと”が前提になります。

精製という技術は、美味しさのためだけではなく、腐りやすい成分や安全に不安のある要素を取り除くためにも使われますその結果、糖や油、塩など“単一の成分”だけを取り出しやすくなり、加工食品にとって扱いやすい材料になります。

ただ、精製された食品は、自然食品に含まれるビタミン・ミネラル・食物繊維など元々セットだった栄養が削られるため、身体に入るとバランスが大きく崩れやすくなる、という面があります。

精製糖や果糖ぶどう糖液糖は加工食品と相性がよく、どんな味にも幸福感を加えられるため、商業的にも強い。

その結果、中毒性と商業的成功の裏で、20億年続く多栄養の原理が置き去りになったのです。

身体に悪いデザートの発祥はアメリカの浅さではないか?

ここ数百年の日本やヨーロッパの伝統的なデザートを見てみると、そこには共通して自然の甘みを尊び、苦味(抗酸化)も取り入れる知恵が息づいています。

発酵、熟成、乾燥、保存——

どれも「時間と共に味が育つ」文化。

その背景には、甘さをエネルギーとして循環させる理解がありました。

これは加工・精製度が低かった時代背景もありながら、何となく不調になるものを外していった経験の積み重ねもあるのではないかと思います。

一方で、アメリカにはその時間の層がほとんど存在しません。

開拓の歴史から始まり、自然と調和するよりも、速く・大量に・均一に作る技術が先に発達しました。

自然の甘みを感じて暮らした経験が浅かったため、甘さが「癒し」ではなく「刺激」として広がっていったのではないかと思います。

掛け算でもっと魅力的に、もっと身体に悪くなる

アメリカの食品科学では、脳が一番喜ぶ組み合わせが研究されていました。

その結果できたのが、精製糖質+精製脂質+精製塩分のトリプル刺激食品。

ドーナツ、クッキー、菓子パン、アイスクリーム、チョコバー…

すべてがこの構造を持っています。

どれもこの“黄金比”を持っています。

それはまさに味覚の科学が生んだ極上の幸福。

しかし同時に、身体の代謝システムから見れば、リズムを壊す完璧な組み合わせでもあります。

糖は速く、脂質は長く、塩分は神経を興奮させる。

この三つが掛け算になると、脳は歓喜し、身体は追いつけなくなる。

そしてその影響は、世界中に波及しました。

効率と快楽の構造がグローバル化し、私たちは速く強い甘さに慣れすぎてしまったのです。

もちろん、日本もヨーロッパも、アメリカ抜きでも商業的な観点から遅かれ早かれある程度そうなっていくことはあったと思います。ただそこに違和感を感じる経験も備わっていたということが、現在の国の肥満度に表れているように思います。

この価値観がこの数十年の中心になってきたように思いますが、近年のより明確になってきた人間への知識で、調和したデザートの発想を再び手に入れられる時代になってきているのかもしれません。

問題は「糖」ではなく、「扱い方」

糖そのものは敵ではありません。

問題は、単独で・過剰に・速く摂りすぎること。

生命システムは、時間とバランスの中でエネルギーを循環させるように設計されています。

脂質やミネラル、繊維、発酵食品などと組み合わせることで、糖はむしろ“代謝のリーダー”として力を発揮します。

精製糖であっても、体内に入る前――つまり口の中や胃に届く段階で、他の栄養と一緒に混ぜておくことで、その“速さ”は和らげることができます。

さらに、精製度の低い糖や、熟成によって引き出された自然の甘みは、単栄養とは異なり、ミネラルや酵素、香り成分などを多く含みます。

それらが、糖の働きをより穏やかに、そして豊かに整えてくれます。

咀嚼でも大きく変わってくる

よく噛んでゆっくり味わうだけで、糖の扱いはまったく変わります。

唾液酵素によって分解が始まり、吸収が穏やかになり、インスリンの働きもスムーズに。

そして何より、腸に届く“余白”が生まれ、共生菌が活躍できる。

それだけで、甘さは「刺激」から「調和」へと変わっていくのです。

単に量による満足を目指す場合、この咀嚼も疎かになっていきます。

速く、多く食べることで一時的な快楽は得られますが、それは脳の報酬系が感じる「瞬間の満足」にすぎません。

デザートをお腹いっぱい食べる——それは、誰にとっても夢のような時間。

でも、実際にやってみると、途中から不思議と「もういいかな」と感じませんか?

グルコースを欲しがる脳と、実際の身体の声は違うのが、こういうところで出てきます。

エネルギーに変わる甘さは、太りにくい

「甘いものを食べると太る」——

それは、糖そのものが悪いのではなく、エネルギーに変えられずに余った糖が脂肪に変わるからです。

本来、糖はエネルギーとしてすぐに使われるための大切な栄養素です。

しかし、現代の食環境では「速く吸収される」「単独で摂る」「酸化ストレスが多い」などの理由で、

糖がうまくミトコンドリアに渡らず、“使いきれない糖”として体内に滞留してしまいます。

エネルギーに変わりやすい甘さとは、

- ゆるやかに吸収される糖(精製されすぎていない)

- 脂質・ミネラル・繊維・発酵菌などと共に摂られる糖

- ミトコンドリアが元気に働ける環境(酸化ストレスが低い)

これらの条件が整ったときに実現します。

もちろん、過剰摂取によるカロリーの量も影響はありますが、摂取したものがエネルギーに変わるかどうかも大きな影響をもっているということです。

私たちの身体に優しいデザートの考え方

身体に優しいデザート

太陽のエネルギーをなるだけ身体にちょうどよく届けて、身体でエネルギーに変わり元気になるもの。

身体に悪いデザート

工業的な糖に偏り脳の報酬システムを刺激するが実際に食べるとエネルギーに変わらず身体の疲労や不調を招くもの。

繭久里カフェのデザートは、「甘さのご褒美」ではなく、

エネルギーと心の調和を取り戻す小さな体験です。

糖は悪ではなく、生命が40億年かけて磨いてきた太陽エネルギーが形をかえたもの。

その本来の力を生かすことで、デザートの役割が全く違うものになります。

- 精製ではなく、なるべく自然のままの甘みを取り入れる

- 糖を支える仲間(脂質・ミネラル・繊維・菌・フィトケミカル)

- 消化と代謝のリズムに合わせた構成

人間の仕組みから考えると、「甘さ」と「美味しさ」だけを追求すると、身体のシステムは必ずどこかで崩れるようにできています。

グルコースは生命にとっての極上のごちそうである歴史的事実は変わりません。だからこそ、適切な関係をつくる必要がります。

私たちはデザートであっても「生命エネルギーに変換できる多栄養であること」を目指しています。

単に甘くて沢山という脳の錯覚を利用した満足でなく、本当の満足とは食べたあとに「静かな安定」が訪れることだと考えています。

ひとときのデザートが、身体の奥でエネルギーの循環を呼び戻し、心がほっと緩む。

それが、私たちの考える「身体に優しいデザート」です。

取り入れる食材、あまり使用しない食材について

繭久里カフェでは、デザートも身体の一部をつくる栄養と考えています。

そのため、甘さだけでなく、生命エネルギーの循環を整える素材を選んでいます。

良質な食材を選び、発酵・繊維・ミネラル・フィトケミカルをバランスよく取り入れ、なるべく添加物を少なくし、体内でゆるやかにエネルギーに変わることを大切にしています。

取り入れて来た食材については、こちらをご覧ください。

乳製品の使用は控えめです

乳は本来、「成長期の個体が短期間で使うための栄養」です。

糖(ラクトース)・脂質・たんぱく質が豊富で、若い生命を急速に育てるよう設計されています。

大人になっても乳糖を分解できる体質は、実は人類史の中でごく最近の適応であり、日本人はさらに少なくなります。

そのため、分解酵素が少ない人では腸内で発酵過多となり、ガス・炎症・免疫反応などが起こることがあります。

乳製品が悪いのではなく、常用するには体質差と腸の状態を観察する必要があるということ。

そのようなことから、手作りのデザートでは、使用しないものも多くあります。

グルテンフリーも一部メニューで取り入れています

小麦は、決して悪者ではありません。

けれど、人によってはアレルギーや消化の負担が出やすく、この場合は大きく身体のポテンシャルを下げます。

また、精製度の高さや輸入・保存の過程での農薬使用や品質といった課題もあります。

小麦に含まれるグルテン(たんぱく質)は、農耕の発達とともに広まった、エネルギー効率の高い栄養源です。

しかし、グルテンは消化されにくく、腸粘膜に微細な炎症を起こすことがあります。

特に現代の品種改良小麦は特に現代の小麦は、品種改良によってたんぱく質量が高く、弾力や粘りが強くなっています。

その一方で、人間の消化の仕組みは昔のままです。

そのため、強すぎる小麦を十分に分解できず、腸に負担をかけることがあります。

また、グルテンさえ取らなければ大丈夫ということではなく、あくまで問題の本質は、糖の「偏り」と「過剰」であり、素材の品質です。

精製された小麦と精製された糖と乳製品の組み合わせは、とても魅力的で美味しく中毒性のあるご褒美で、体に本質的に悪いという事は、今までお伝えした通りです。

発酵や全粒、雑穀との組み合わせや、補助栄養との組み合わせなどを意識することで、本来の代謝リズムに近づけることができます。

小麦=悪ではないけれど、繭久里カフェでは、そうした現代的な食の構造を理解したうえで、小麦を使わないデザートも多くご用意しています。